- Высочайший манифест о вступлении России в войну. 20 июля 1914

- Прошение депутата Российской Думы Яна Гольдмана Главнокомандующему Русской Армии о создании латвийских частей в составе Русской армии. 1915.

- Первая мировая война. Хронология, карты, документы.

- 1-я Латышская стрелковая бригада

- 2-я Латышская стрелковая бригада

- Остров Смерти. 1916-1917

- Рождественские бои 1916-1917, "Митавская операция"

- Двинцы, 1917. 5-я армия.

- Красные латышские стрелки

- Белые латышские стрелки

- Латвийская Социалистическая Советская Республика 1917 - 1920

- Республика Исколата

- Армия Советской Латвии (РККА)

- Вести с Рижского направления 1919г.

-

Интервенция. Антанта. Фрайкоры. 1918-1920гг.

- Прибалтийский ландесвер

- Западная добровольческая армия

- Бермонтиада (Бермонтовщина)

- Бермондт-Авалов, Павел

- Гольц, Рюдигер фон дер

- Ливен, Анатолий Павлович

- Особая миссия подполковника Уорвика Грина (1919)

- Shooting the Bolsheviks (англ.)

- За кулисами "бермонтиады".

- Литература о Гражданской войне Северо-запад России.

- Речная флотилия Западной добровольческой армии полковника П. М. Бермондта-Авалова в боях в Прибалтике (октябрь – декабрь 1919 г.)

- ГЕРМАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ КОРПУСА В СОСТАВЕ ЗАПАДНОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ П.Р.БЕРМОНДТА-АВАЛОВА. 1919-1920 гг.*

- Бермонтиада. Элмарс Пелкаус

- Докладная записка бывшего командующего Западной добровольческой армией генерал-майора П.М.Авалова (Бермондта) генерал-лейтенанту П.Н.Врангелю. 1920 г.

- Борьба за независимость Латвии 1918 - 1920

- Флаги Латышских стрелков

- Нагрудные знаки Латышских стрелков

- Вооружение и обмундирование

- Ссылки и дополнения

Часть 3.

Акунов В .В.

ГЕРМАНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ КОРПУСА В СОСТАВЕ ЗАПАДНОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ П.Р.БЕРМОНДТА-АВАЛОВА. 1919-1920 гг.*

Часть 3.

Приложение 3

Эмблемы, награды и знаки отличия

Поскольку Германский легион включал в себя многочисленные добровольческие части, каждая из которых имела свои эмблемы, и постоянно пребывал в боевой обстановке, в нем официально не вводилось никаких собственных, единых для всего соединения, эмблем. Неофициальной эмблемой считалась голова лося, взятая с герба герцогства Курляндского, чья бывшая столица Митава служила штаб-квартирой легиона в процессе его формирования.[73]

В период существования легиона, включая его участие в боевых действиях, не учреждалось и не вручалось никаких специальных «легионерских» орденов, наград или памятных знаков. Лишь позднее, в начале 1920 г., майором фон Левенфельдом был учрежден памятный знак для бывших чинов ГЛ. Знак, слегка выпуклый и посеребренный, представлял собой квадрат, наложенный на овальной формы венок из дубовых листьев, с изображением стилизованной лосиной головы в четырехугольной рамке с надписью заглавными латинскими буквами: «Германский (вверху) легион (внизу) Курляндия (слева) 1919 (справа)» (Deutsche Legion. Kurland. 1919). Памятный знак, носившийся на левой стороне груди, вручался капитаном О.Вагенером, подписывавшим и наградное удостоверение.

Приложение 4

Штандарты и флаги

Когда в Митаве был сформирован Германский легион, то по приказу его командира, капитана 1 ранга Зиверта, для штаба легиона был введен штабной флаг (значок) в форме треугольного вымпела, вместо принятого в германской кайзеровской армии дивизионного штандарта. Этот флаг командующего использовался штабом легиона в течение всего периода боевых действий, вплоть до отступления в Шаулен. Если чины штаба были верхом, их сопровождал, также верхом, кавалерист охраны штаба со значком. Если чины штаба были спешенными (например, при отдаче приказов), кавалерист со значком также спешивался. После ранения под Торенсбергом и после принятия на себя командования легионом капитан О.Вагенер не мог ездить верхом и вынужден был передвигаться на автомобиле. В этот период значок обычно прикрепляли на автомобиль, а иногда его держал чин охраны штаба, сидевший в автомобиле вместе с раненым командиром.

Значок был создан по проекту капитана Вагенера. Он сам вспоминал об этом: «Мы выбрали серебряные лосиные рога на черном поле как символ борьбы на Северо-Востоке». Штабной флаг, укрепленный на кавалерийской пике, имел форму обычного германского дивизионного штандарта и был изготовлен из черного шелка с вышитыми серебром с обеих сторон лосиными рогами.

По прибытии легиона в Янишки он перешел под командование майора фон Левенфельда. Последний ввел для штаба соединения уставной дивизионный штандарт германской кайзеровской армии. Система передвижения штандарта действовала практически та же, что и при командовании легионом капитаном Вагенером. Вымпел был треугольной формы с тремя поперечными полосами - черной, белой и красной (цветов кайзеровского флага).

Приложение 5

Обмундирование и знаки различия

Немецкие части, входившие в состав Балтийского ландесвера, носили мундиры германской армии образца 1915 г. с выпушками на воротнике и обшлагах по цветам отдельных отрядов: белый - для Ударного отряда, желтый - для отряда Г. фон Мальмеде и светло-синий (голубой) - для отряда Б.Ф.цу Ойленбурга. Это касалось как «остзейских немцев» (балтийцев), так и германских добровольцев, служивших в ландесвере. Однако указанная форма одежды соблюдалась далеко не всегда, в чем можно убедиться при ознакомлении с фотографиями начального периода формирования ландесвера. Нередко цветным был только воротник, а зачастую лишь его передний или нижний кант. Порой цветных отличий просто не существовало.

Первоначально в ландесвере не было знаков различия. Ношение последних ввели бывшие русские и германские офицеры, еще долгое время продолжавшие носить и в [74] ландесвере свои прежние знаки различия. Но в течение первых месяцев существования ландесвера в отдельных его частях стали постепенно появляться свои, новые знаки различия, которые, однако, обозначали лишь должностное и служебное положение чинов ландесвера. Они представляли собой серебряные звездочки и галунные полоски, располагавшиеся на воротнике.

Знаки различия офицеров

Командующий (командир всех частей ландесвера) - 4 звездочки, Командир (отдельного подразделения) и майор - 3 звездочки, Ротмистр (чаще всего - командир роты) - 2 звездочки,

Корнет (чаще всего - командир взвода) - 1 звездочка,

Фенрих (прапорщик) - звездочек не носил.

Знаки различия унтер-офицеров

Вахмистр (вахтмайстер) и фельдфебель - широкий галун,

Оберфельдмайстер - 3 узких галуна,

Фельдмайстер (чаще всего - командир группы) - 2 узких галуна,

Ефрейтор (гефрайтер) - 1 узкий галун.

Унтер-офицеры и рядовые ландесвера носили узкие погоны серо-стального цвета («фельдграу») с сине-белой выпушкой. Офицеры бывшей российской императорской армии, служившие в Балтийском ландесвере на должностях рядовых, носили вдоль всей длины погона серебряный галун шириной 20 мм. По уставу, все офицеры ландесвера, без различия чинов, должны были носить узкие плетеные погоны из серебряного галуна с вложенной в него синей нитью. Однако в действительности такие погоны имели только бывшие царские и вновь назначенные офицеры. Те же, что перешли в ландесвер из германских частей, продолжали носить свои прежние германские погоны, даже если занимали в ландесвере более высокие должности, чем в кайзеровской армии.

Бойцы ландесвера носили фуражки цвета «фельдграу», за исключением кавалеристов, у которых фуражки были чаще всего белые со светло-синим околышем и белыми выпушками. Кокарда для всего ландесвера вводилась единая, сине-серебряная.

Бойцы Ударного отряда (Stosstrupp) ландесвера первоначально имели на тулье фуражки «адамову голову» (Totenkorf, в буквальном переводе «мертвая голова»), то есть эмблему в виде черепа со скрещенными костями, а позднее - серебряный щиток с черным (прямым «латинским», а не «железным»!) крестом Тевтонского (Немецкого) ордена.

Стальные каски, вооружение и снаряжение были германского образца. Многие чины немецких добровольческих корпусов (причем не только в Прибалтике, но и в самой Германии) изображали на своих касках белой масляной краской (а иногда и просто мелом) череп с костями или же свастику, именовавшуюся у них «балтийским крестом» (Baltenkreuz). Вероятно, они действительно заимствовали ее из Прибалтики. Во всяком случае, впервые массированное наличие свастики в качестве эмблемы на касках, автомобилях и броневиках в самой Германии было зафиксировано во время так называемого «Капповского путча» против правительства Веймарской республики в 1920 г., в котором наиболее активное участие приняли германские добровольцы, возвратившиеся из Прибалтики.

Интересно, что свастика, под названием «крест свободы», активно использовалась и противостоявшими германским и балтийским добровольцам латышскими националистами. Так, например, бойцы рижской студенческой роты в составе латышского батальона полковника Колпака за участие, совместно с русскими, германскими и балтийскими добровольцами, в освобождении Риги от красных, а затем - в обороне Риги от русско-немец[75]ких войск Бермондта-Авалова получили в награду янтарную свастику. Свастика, или крест Перкона - древнелатышского бога-громовика (к тому же связанная, по крайней мере, этимологически с именем еще одного божества древних латышей бога огня и солнца Свастикса или Свайстикса!), отчего ее называли еще «громовый крест», стала эмблемой латышских офицерских, в частности, авиационных училищ и латвийской авиации как таковой. Высшим военным знаком отличия отстоявшей свою независимость Латвийской республики стал орден «Раздирателя медведя» (Лачплесиса) в форме белой свастики. Свастика вошла также в эмблематику «Медали борцам за свободу Латвии». Крест «За заслуги» организации айзсаргов и знак «Союза ветеранов латвийской армии» также имели форму свастики. Возможно, свастика нашла столь широкое распространение среди бойцов обоих противостоявших друг другу лагерей в Прибалтике в связи с тем, что в 1918 г. белые финны, победившие «своих» красных при помощи обученных в Германии финских егерей и германского экспедиционного корпуса графа фон дер Гольца, активно использовали свастику в качестве эмблемы на бронетехнике и аэропланах, равно как и в орденской эмблематике («Орден Свободы», «Крест Маннергейма»), вплоть до включения свастики в штандарт президента Финляндии. Это не могло не оказать влияния и на Латвию, боровшуюся за свою независимость в аналогичных условиях, с тем лишь отличием, что белые латыши, не в пример белым финнам, со временем повернули штыки против своих бывших немецких братьев по оружию.

В Германии же свастика (Hakenkreuz, то есть буквально «крюкообразный крест») до возвращения добровольцев из Балтенланда в 1919-1920 гг. была известна лишь десятку-другому геральдистов и адептов карликовых эзотерических лож типа «новых тамплиеров», «Германенордена» или «общества Туле», о которых, перефразируя известные слова Ленина о декабристах в статье «Памяти Герцена» с полным основанием можно было сказать: «Узок круг этих (консервативных) революционеров, страшно далеки они от (немецкого) народа».

Пехотинцы ландесвера носили ботинки с обмотками (Wickelgamaschen), кавалеристы- сапоги. Офицеры также обували сапоги, либо ботинки с крагами (Ledergamaschen). Кавалерийские дозорные Ударного отряда в качестве дополнительного вооружения имели пики с бело-голубыми флюгерами.

Входившие в состав Балтийского ландесвера добровольческие части носили различную форму одежды. Так, бойцы подразделения барона фон Медема, возникшего из Баденской горной батареи, в которую влилось большое количество добровольцев, были одеты в мундиры или ветровки цвета «фельдграу» с такого же цвета погонами, имевшими красную выпушку, и носили на воротнике цветок эдельвейса белого металла с желтой сердцевиной. Эдельвейс украшал также и левую сторону их «лыжного» кепи. Сам барон фон Медем носил мундир германской кайзеровской армии образца 1910 г. с шведскими обшлагами и закругленным стоячим воротником (и то, и другое с черной выпушкой), с эдельвейсом на воротнике и на кепи, а на плечах - капитанские погоны. Поскольку отряд фон Медема провоевал в составе Балтийского ландесвера очень недолго, сам барон не успел обзавестись звездочками на воротнике.

Кавалеристы подразделения барона Энгельгардта при серо-полевых мундирах носили белую кавалерийскую фуражку без выпушек. Сам Энгельгардт имел белую фуражку с синим околышем, плетеные жгуты на плечах (так как ранее не служил) и 3 звездочки на воротнике.

Командир германского добровольческого отряда «Курляндия» лейтенант Р.Гольдфельд сохранил для своих людей прежние форменные отличия. Поскольку сам Гольдфельд в Великую войну служил в баварской тяжелой кавалерии кайзеровской армии, весь его отряд в память о прошлом месте службы своего командира имел желтые околыши фуражек, выпушку на воротнике и погонах желтого цвета. Желтые же нити были вплетены в серебряные погоны офицеров отряда «Курляндия».

Русский добровольческий отряд Светлейшего князя А.П.Ливена первоначально носил русское обмундирование, но вскоре получил германское. Князь Ливен писал об [76] униформе следующее: «Обмундирование было германское, но с русскими погонами и, по мере возможности, с русскими пуговицами. Фуражка имела голубой околышек с русской кокардой. На левом рукаве носилась угловая нашивка бело-сине-красного цвета, а под ней - четырехгранный белый крест». Этот добровольческий «национальный угол» (аналогичный шеврону Северо-Западной армии генерала Н.Н.Юденича) мог носиться выше или ниже локтя. Сам А.П.Ливен, как бывший ротмистр Лейб-гвардии Кавалергардского полка, имел русскую гимнастерку, кавалергардскую фуражку (с белой тульей и красным околышем) и погоны из серебряного галуна с красной выпушкой и просветом.

Латышский отряд О.Колпака (позднее - полковника Балодиса) был, в основном, обмундирован в русскую военную форму из бывших запасов царской армии. Форменными отличиями латышских белых частей стали темно-красный (вишневый) околыш на фуражке и такие же петлицы с белыми диагональными полосками на них (цветов латвийского национального флага). Латышский кавалерийский отряд Гартмана имел обычную форму ландесвера, но вместо сине-белых выпушек и околышей фуражек носил красные.

Нередко офицеры ландесвера обмундировывались по своему вкусу. Так, командующий соединением, бывший германский майор А.Флетчер носил походный мундир германский армии серо-полевого цвета («фельдграу») с погонами майора кайзеровской армии и 4 звездочками на воротнике. Командир Ударного отряда Ганс фон Мантейфель, бывший лейтенант германской службы, воевал в походном мундире германской армии без выпушек, с лейтенантскими погонами и 3 звездочками на воротнике и в своей старой фуражке баварских шеволежеров темно-зеленого цвета («stahlgruen») с темно-красными выпушкой и околышем. Его брат Генрих фон Мантейфель, начальник штаба Балтийского ландесвера, носил фуражку серо-полевого цвета с желтым околышем. Из-за столь резкого различия в цвете фуражек братьев прозвали «красным» и «желтым» Мантейфелями.

Приложение 6

Боевые награды и знаки отличия

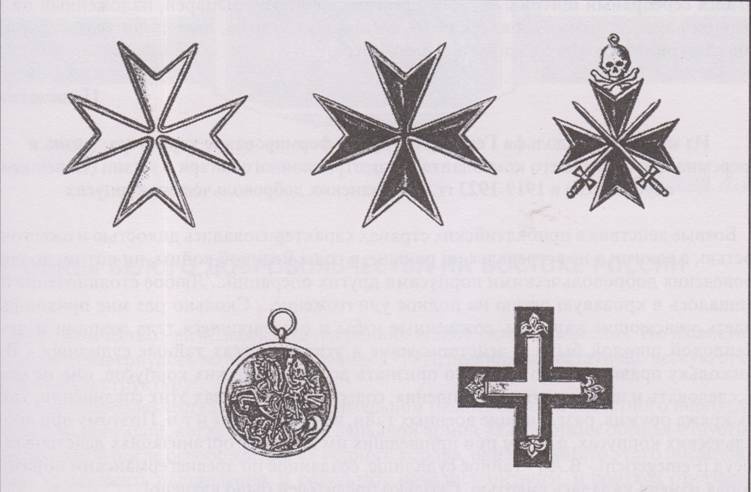

Нагрудным знаком отличия для всех чинов Западной добровольческой армии служил изначально белый мальтийский «Крест Келлера» (в память о генерале графе Ф.А.Келлере, единственном корпусном командире царской армии, отказавшемся присягнуть Временному правительству и возглавившем формировавшуюся в начале 1918 г. в Пскове Белую Северную монархическую армию, получившем на это благословение Святейшего патриарха Тихона и образ Богоматери Державной, но в декабре 1918 г. по дороге в Псков убитом в Киеве петлюровцами. Как выпускник Пажеского корпуса граф Келлер всегда носил его знак, имевший форму белого мальтийского креста. В марте 1919 г. П.Р.Бермондтом-Аваловым для отличия чинов Западной добровольческой армии в знак траура по графу Келлеру взамен прежнего белого был учрежден черный крест мальтийской формы. Причем белый «Крест Келлера» также продолжал выдаваться, о чем сохранились неоднократные упоминания в архивных документах, в том числе и на немецком языке. [77]

Наградные знаки Западной добровольческой армии. Слева направо: в верхнем ряду «Крест Келлера», «Крест Бермондт-Авалова», «Крест Русского корпуса»; в нижнем ряду - медаль Западной добровольческой армии, «Балтийский крест»

В армии Бермондта-Авалова существовало еще несколько знаков отличия и принадлежности к той или иной части либо соединению, входившим в состав Западной добровольческой армии. Наиболее известен среди них так называемый «Балтийский крест» (Baltenkreuz) или «Железный крест балтийцев» (das Eiserne Kreuz der Balten), который мели право носить все германские добровольцы, участвовавшие в боях в Прибалтике в 1918-1919 гг. Знак представлял собой прямой черный крест с наложенным на него подобным же золотым крестом меньшего размера и с лилиями на концах лучей (заимствованными с герба Верховного магистра ливонских рыцарей).

Все чины Западной добровольческой армии в память о боевых действиях в Курляндии осенью 1919 г. получили право носить бронзовую медаль с изображением на аверсе Святого Георгия, а на реверсе - восьмиконечного православного креста с датой «1919». Несмотря на присутствие в символике награды православного креста, медалью награждались не только русские, но и германские добровольцы, входившие в состав Западной армии. Медаль носилась на черно-оранжевой георгиевской ленте.

Позднее П.Р.Бермондт-Авалов учредил для своих добровольцев еще одну награду - черный мальтийский крест с серебряной каймой, перекрещенный мечами (для военно-служащих) или без мечей (для гражданских лиц). Над верхним лучом креста помещалась серебряная «мертвая голова» над скрещенными костями. Этот «Крест Русского корпуса» был двух степеней. Крест первой степени носился на шее, второй степени - на груди. Лента креста была черная, с узкой каймой, с одной стороны, русских национальных цветов (бело-сине-красная), с другой - германских дореволюционных цветов (черно-бело-красная). Православные символы на данной награде отсутствовали (видимо, П.Р.Бермондт- Авалову пришлось учесть тот факт, что больше половины его армии составляли немцы).

Балтийский ландесвер имел целый ряд собственных наград и знаков отличия. Наиболее известен «Крест Балтийского ландесвера», напоминающий по форме русский Геор[79] гиевский крест, покрытый белой эмалью с узкой голубой каймой. В центре креста располагался серебряный щиток с черным крестом ливонских рыцарей, наложенный на меч острием вниз. Кстати говоря, такой же щиток, но без меча, носили на тульях фуражек чины Ударного отряда Балтийского ландесвера.

Приложение 7

Из мемуаров Рудольфа Гесса «Моя душа, формирование характера, жизнь и переживания», будущего коменданта концентрационного лагеря Аушвиц (Освенцим), служившего в 1919-1923 гг. в германских добровольческих корпусах

Боевые действия в прибалтийских странах характеризовались дикостью и ожесточенностью, с какими я не встречался ни раньше, в годы Великой войны, ни потом, во время проведения добровольческими корпусами других операций... Любое столкновение превращалось в кровавую резню на полное уничтожение... Сколько раз мне приходилось видеть ужасающие картины, сожженные избы и обуглившиеся тела женщин и детей. [Неплохой школой были и действовавшие в этих корпусах тайные судилища - В.А.] Поскольку правительство не могло признать добровольческих корпусов, оно не могло расследовать и наказывать преступления, совершаемые в рядах этих соединений, такие, как кража оружия, разглашение военных тайн, измена Родине и т.п. Поэтому при добровольческих корпусах, а затем при пришедших им на смену организациях действовал самосуд [Femegericht - В.А.] - тайное судилище, созданное по древнегерманским образцам. Любая измена каралась смертью. Сколько предателей было казнено!

Цит. по: Кемпинский А. О психопатологии «сверхлюдей». -Польша. -1987. -№ 1. -С.26-27,29.

Библиография

1. Зуров Л. Кадет // Цит. по: Эра России (Москва). -1997. -№ 29. -С.4-5.

2. Назаров М.В. Миссия русской эмиграции. -М.,1994. -Т.1. -С.59,108-109,260.

3. Фурманов Д.А. Чапаев. -М.,1989. -С.205.

4. Furst Awaloff. Im Kampf gegen den Bolschewismus (Князь Авалов. В борьбе с большевизмом). -Gluckstadt; Н amburg, 1925.

5. Balla Erich. Landsknechte waren wir (Балла Эрих. Мы были ландскнехтами). -Esslingen,1928.

6. Bardev Gunther. Die Eiserne Division 1919-1920 (Бардей Гюнтер. Железная дивизия 1919-1920). -Hamburg, 1925.

7. Bischoff Josef. Die letzte Front (Бишоф Йозеф. Последний фронт). -Leipzig, 1924

8.v.Brandis Cordt. Baltikumer - das Schicksal eines Freikorps (фон Брандис Кордт. Прибалтийцы - судьба добровольческого корпуса). -Munchen,1928.

9. Graf v.der Goltz Rudiger. Meine Sendung in Finnland und im Baltikum (Граф фон дер Гольц Рюдигер. Моя миссия в Финляндии и Прибалтике). -Leipzig, 1920.

10. Guderian Heinz. Erinnerungen eines Soldaten (Гудериан Гейнц. Воспоминания солдата). -Hamburg, 1956.

11. Norden Albert. Zwischen Berlin und Moskau (Hорден Альберт. Между Берлином и Москвой). -Berlin, 1954.

12. v.Oertzen F.W. Die deutschen Freikorps (фон Эртцен Ф.В. Германские добровольческие корпуса). -Munchen,1937.

13 Rossbach Gerhard. Mein Weg durch die Zeit (Росбах Герхард. Мой путь во времени). -Jena, 1929.

14. v.Salomon Ernst. Die Geachteten. Das Buch vom deutschen Freikorpskampfer (фон Заломон Эрнст. Вне закона. Книга о бойце германского добровольческого корпуса). -Gutersloh, 1930

15. Scharf Alexander. Geschichte des Baltikums (Шарф Александр. История Прибалтики). -Munchen-Zurich,1992.

16. Schiemann Paul. Zwischen zwei Zeitaltern. Erinnerungen. 1903-1919 (Шиман Пауль. Между двумя эпохами. Воспоминания. 1903-1919). -Luneburg,1979.

17. Venner Dominique. Soeldner ohne Sold. Die deutschen Freikorps 1918-1923 (Веннер Доминик. Наемники без жалованья. Германские добровольческие корпуса 1918-1923). -Heidelberg, 1999.

18. Volck Herbert. Rebell um Ehre (Фольк Герберт. Мятежник во имя чести). -Reutlingen,1928.

19. Wagener Otto. Von der Heimat geachtet (Вагенер Otto. Объявленные Родиной вне закона). -Solingen,1930.

источник: http://siberia-minis.7910.org/forum/showthread.php?fid=29&tid=227